烤肠聊媒体 09 - 首版黑胶不能说的秘密

音频版

B站

油管

前言

大家好,我是图林根的烤肠。此前我曾翻译过一系列由德意志留声机(Deutsche Grammophon, 简称 DG)发布的有关黑胶唱片的视频,这些珍贵的影像资料清晰呈现了世界顶级唱片公司是如何制作黑胶母盘的。但你是否曾好奇过:那些珍藏于母带中的声音,究竟是如何一步步转化为可以播放的唱片呢?而黑胶爱好者口中的 首版(First Pressing) 又究竟意味着什么?相信在深入了解完整个黑胶唱片的制作流程后,这些疑问都将迎刃而解。那么就请跟随烤肠我,一起走进黑胶唱片制作的每一个关键环节,揭开这场声音刻录的神秘面纱。

总体流程

黑胶唱片的制作工艺,十分类似于古老的活字印刷术。它需要先把声音精确刻录到模具上,接着再通过模具一张张压制出唱片。正是这种依靠“凹凸互补”精密传递的物理工艺,才使抽象的声音波形得以具象化,并最终成为可以聆听的黑胶唱片。然而这看似简单的过程,其背后却蕴藏着复杂的工艺和技术。在深入讲述制作工艺前,不妨让我们先来总体看一下黑胶唱片的核心生产流程,它们分别是 音频刻纹(Lacquer Cutting)、金属制版(Electroforming/Electroplating)和黑胶压片(Vinyl Pressing)。其中第一个环节是制作唱片的母盘,这个阶段主要是围绕着黑胶灵魂母盘的诞生;第二个环节则是将母盘制作成可以压制唱片的模具;而最终阶段,则是我们所熟知的黑胶唱片的量产成型。那么现在就让我们从这声音之旅的起点——黑胶母盘开始探索。

音频刻纹

母盘的刻录

当录音作品经过混音(Mixing)、母带处理(Mastering)等一系列精细的后期制作后,便可正式进入到最为重要的母盘刻录阶段。正如磁带录音需要一张空白磁带作为介质,黑胶母盘的刻录同样需要一张特殊的圆形“空白唱片”。它通常是由高精度的金属铝或光学玻璃作为坚固的基材,并在其表面均匀涂有一层极其细腻且柔软的漆面组成。选择坚硬物质作为基材的目的在于为后续的母盘刻录过程中提供极致的稳定性和物理支撑,最大程度地避免盘面在刻录过程中发生任何微小的变形,从而保证刻声音录音轨的精确性。

而这张空白唱片最为关键的部分则是表面的这层漆面,它正是声得以被精确刻录的载体。通常来说,这层漆面是由包含硝基纤维素(Nitrocellulose)的化学材料组成,这种材料虽然相较于金属而言显得柔软,但绝非如橡皮泥般随意变形。它具备充足的韧性,可以让其承受刻录刀头在高频率下的细微左右振动,以确保刻录出的微细沟槽不会发生塌陷或形变,从而保证声音信号的完整性。此外这重要的涂层必须拥有镜面般的光滑度,并且不能存在任何气泡或微小的尘埃颗粒。因为即使是最微小的瑕疵,也可能在后续的刻录中转化为令人难以容忍的噪声。

额外提一句的是,尽管我们习惯上将这种尚未刻录的空白唱片称为 ”lacquer“,但它实际上它指的其实是覆盖在基材上的那层可被刻录的柔性漆面。严格上来说,将它称之为 “漆盘(Lacquer Disk)” 或许更为精确。

母盘的制作

想必对于追求极致音质的 HiFi 爱好者而言,音源的重要性不言而喻。当混音母盘制作好后,黑胶制作流程中最为关键的 ”漆盘刻录(Lacquer Cutting)“ 便正式拉开帷幕。在正式刻录之前,工程师会对音频进行精细的预处理,包括电平、动态范围和频率响应的调整,确保不会在刻录过程中造成过载或沟槽重叠等现象出现。此外还需要进行预刻录测试,用于检测唱头、刻刀、转盘和放大系统的状态是否稳定,避免任何机械故障影响最终成品的精度。而漆盘本身也需要在恒温环境中进行预热,因为过高的温度会损伤漆面,而过低的温度则会导致盘面过硬,难以精确刻录出细微的波形。除了这些技术检查外,经验丰富的刻录工程师还会根据音乐内容,精心调整刻刀的起始位置以及沟槽间距的变化策略等。虽然这些细节对于听众来说根本无法察觉,但是却可以直接影响着唱片的最终音质和播放稳定性,其目的都只有一个,那就是保证声音能够被精确的地刻到进漆盘之中。待所有参数确认无误,漆盘达到最佳状态后,方可开始正式的刻录环节。最终,一张布满细密纹路的唱盘就此诞生。

此外还有一个常被忽视的重要细节那就是:在黑胶母盘刻录完成后,工程师通常会在唱片的收尾区域(Dead Wax,刻录结尾与中心标签之间的那段没有音轨的区域)手工刻下自己的识别标记或缩写,这些标记会在后续电铸和压片过程中会一并保留到最终的唱片上。正是通过这些细节信息,可以让唱片收藏爱好者追踪不同的混音版本、工程师乃至工厂来源,从而判断该唱片的制作批次与音质倾向。

质检修复

在历经完复杂而精密的刻录工序后,最终的混音版本则被完整而精确地记录在了漆盘表面。为了便于理解,烤肠会在后面的视频中将这个刻录完成的漆盘统一称作 黑胶母盘(Lacquer Master)。然而这张珍贵的母盘在进入下一生产环节之前,还必须接受最为严苛的质量检测。质检人员会借助显微镜,仔细查看刻录的沟槽是否完整连续,确保没有出现诸如音轨重叠(Overlapping)等影响音质稳定性瑕疵。同时还需要精确测量沟槽的宽度、深度以及间距是否符合严格的技术标准,以确保后续播放的音质和稳定性。要知道一张 12 寸的 LP,其音轨长度要超过数百米,想要在显微镜下逐一检查全部刻痕的完整性,无疑是一项极其耗时且精细的工作。然而一旦在母盘刻录中出现明显失真、削波或沟槽切割等异常问题,就必须再次校准刻录机的各项参数,甚至可能需要重新调整混音母带。这种导致重新从头制作全新的母盘的错误,需要再次投入大量的时间与成本。可想而知,在母盘的刻录环节需要投入的时间和成本是有多么巨大。

金属制版

金属父盘

最终通过严苛质检的黑胶母盘,由于其自身的脆弱性,它通常在使用一次后便会被废弃。因此首要任务就是尽快制作出一份更加坚固稳定的金属复制版本。至此就可以正式进入到黑胶生产的第二个关键步骤——金属制版环节。在这个阶段,带有凹陷音轨的脆弱母盘,将被转化为具有凸起音轨的坚固 金属父盘(Metal Master),为后续压制出无数张唱片奠定基础。

然而想要直接在不导电的母盘漆面上进行电铸是一件不可能的事情,因此需要首先对其进行精密的 镀银处理。这个过程需要在漆盘表面附着一层极薄且均匀的金属银涂层,为后续的电铸过程提供必要的导电性。在此之前,黑胶母盘会经过进一步的细致清洁,以去表面可能存在的微小颗粒。随后,这张母盘的表面会被小心喷涂上一层极薄的金属银。

当黑胶母盘具备了良好的导电性后,接下来的处理就相对简单直接了。技术人员会将这张镀银的母盘小心浸入到一个含有镍离子的电解液槽中,通过施加精确的控制电流进行 电铸(Electroforming)。在这个过程中,电解液中的镍离子会在电流的作用下,缓慢而均匀地沉积在镀银的漆面上,最终形成一层坚固的金属层。在经过数小时甚至更长时间精密的电铸后,一张与黑胶母盘上所有细节完全相反的金属复制品便制作完成。再将这张金属复制品与黑胶母盘小心分离后,它的边缘还需要进行更加精确的切割打磨,并进行中央穿孔等操作,使其能够完美适配压模机的结构,为后续的压模工作做好准备。

当然,金属父盘的制作同样也离不开严格的质检环节。与检查黑胶母盘的方法类似,但由于金属材质的坚硬特性,一些微小的错误是可以通过手工精细修复进行补救的(对的你没有看错,黑胶唱片的制作其实并没有你想象的那么精细,详情见视频)。而最终通过质检的这张由黑胶母盘制作的镜像复制品,便可以称为金属父盘(Metal Master)。通过这简单的凹凸转换我们不难发现,金属父盘表面的音频数据呈现凸起状态,它以镜像的方式,完整地保留了原始黑胶母盘上凹陷的音频信息。至此,脆弱的黑胶母盘便通过这精妙的复制过程,以一种更为坚固的形式得以保存了下来。

金属母盘和压模盘

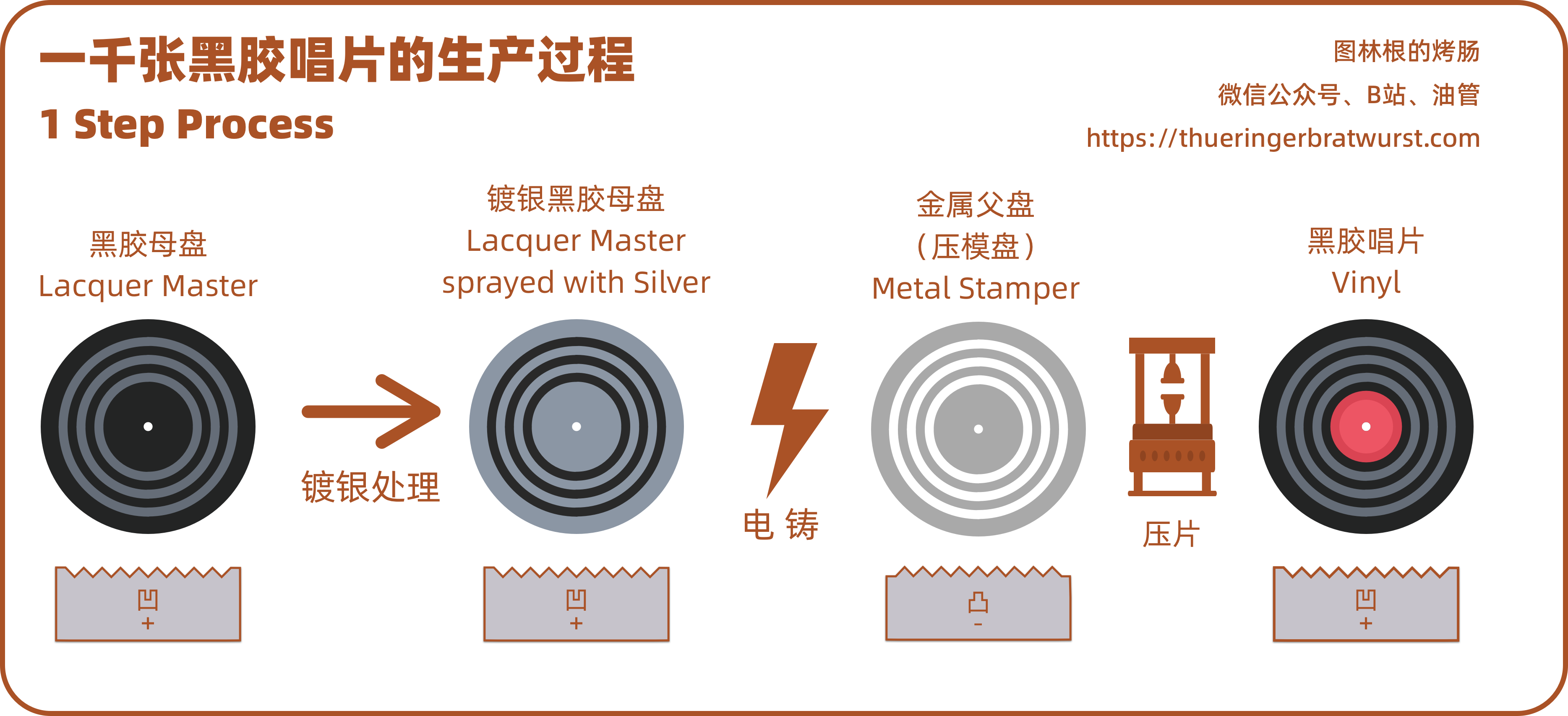

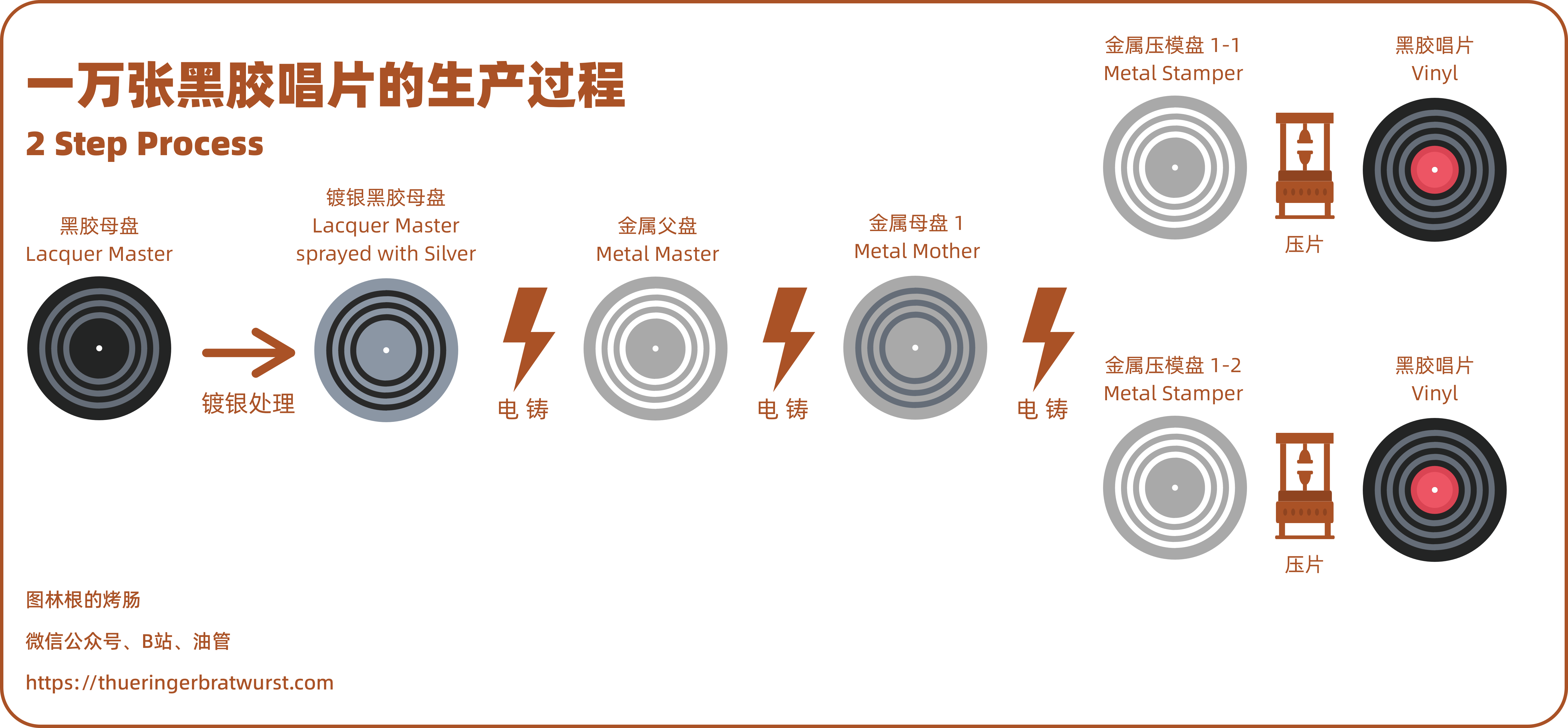

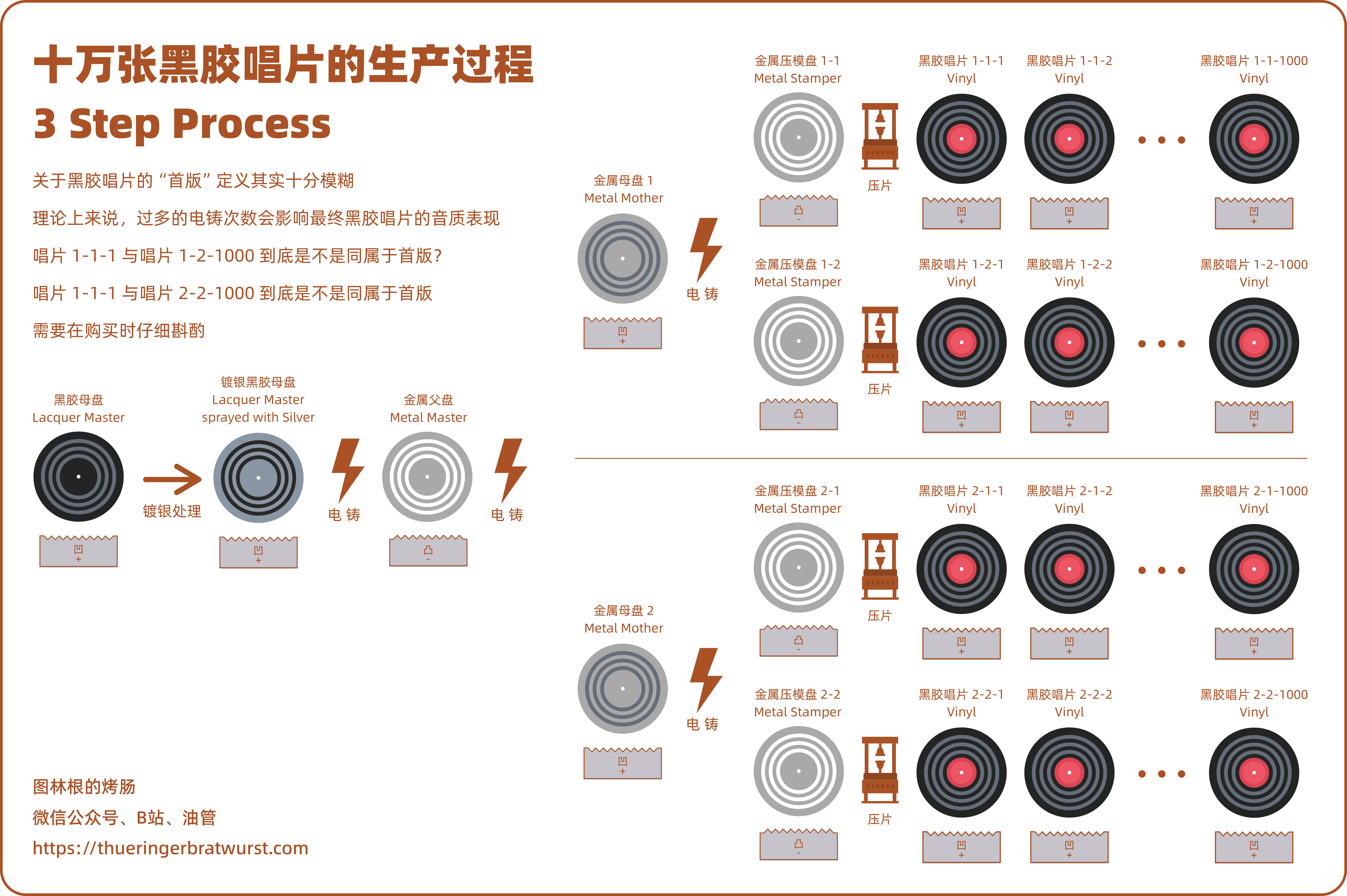

故事到了这一步,我们就可以直接使用这张坚固的金属父盘来压制唱片了。对于产量不大或对音质要求不高的音乐类型来说,确实可以这么做。然而对于需求量极大的唱片,唱片工厂通常会将得到的金属父盘再次进行多次做电铸处理,并将最后得到的压制模具会用于最终的黑胶生产。看到这里,或许有人产生疑问,为何要如此复杂地进行多次翻制?这是因为金属父盘虽然是由电铸而成,但 在长期反复的高压环境中,依然会产生金属疲劳与微小的损伤。然而这些微小的损伤会足以影响到唱片的细节表现,降低信噪比,甚至导致整体音质的劣化。由于 一张金属模具在压制上千张左右便会进入报废状态,因此唱片工厂就不得不通过多次复制模具的方法来保证后续产品音质的一致性。而通过电铸得到的金属父盘的镜像,我们则可以其称作金属母盘(Metal Mother)。这里同样需要请注意,金属母盘的数据内容同样是凹陷的,想要制作最终的黑胶唱片,还需再进行一遍电铸处理,才能得到数据突出的 压盘模具(Stamper)。

通过上面这个流程我们不难发现一个有趣的现象,那就是 我们手中的黑胶唱片,在某种意义上来说,其实是“孙子辈儿”的产品。那张原始的黑胶母盘 - “奶奶”,则拥有最纯正的声音基因。通过第一次电铸,可以获得“爷爷”,也就是之前提到的第一张原始金属父盘。而将这张金属“爷爷”进行电铸后,则会得到与黑胶“奶奶”数据相同的金属“妈妈”。最后,将金属母盘再次电铸后,便会获得与金属“爷爷”相同的金属“爸爸”。而我们从市面上购买的唱片,正是由这张金属“爸爸”作为模具压制而成的。

此时此刻,烤肠相信屏幕前的你已经能够理解,为什么看似相同的黑胶唱片,会存在现音质上的差异问题。因为你所购买的唱片,很可能是由最初的金属父盘直接压制,也可能是经过数代金属转印、最终由第十代模具所生产的结果。从理论上来说,每一次模具的电铸同样会存在在微观层面上的形变与精度损失,而这种差异最终会在声音细节中显现出来。因此模具经过电铸的次数越少,最终压制的黑胶唱片音质就越接近原始母盘的版本。这也是为何黑胶收藏家们一直对首版唱片趋之若鹜的原因。但由于首版唱片的产量往往极其稀少,因此它们异常珍贵,大多属于可遇而不可求的状态。当然 对于大多数专注于音乐本身的乐迷朋友来说,其实完全不用担心。假如没有一双“金耳朵”,也不聆听动态范围极大的古典音乐,这些版本之间的细微差异往往是难以察觉的。

既然刚才提到了黑胶唱片的“首版”,那么烤肠在这里还想补充一个非常容易忽略的细节。那就是 黑胶唱片中 “首版” 这一概念其实并没有一个完整统一的标准。对于产量较小的唱片(例如发行量不足一千张)来说,通常会直接使用第一代金属父盘完成全部压制,不会出现多个金属模具版本,自然也就无从区分所谓的首版与再版。然而对于大销量(通常一万张左右)的唱片而言,情况则略微复杂。通常来说,只要是使用了第一版金属母盘,不论其衍生的父盘是第几代,制作出来的唱片在原则上都可被归入首版的范畴。换言之,它涵盖了图片中由金属压模盘1-1和压模盘1-2后续生产的所有唱片。值得注意的是,在实际量产中,为了满足极大规模数量(十万张以上)的生产需求,金属父盘盘同样会被多次电铸,进而衍生出第二版、第三版乃至更多版本的金属母盘,也就是图片中由金属母盘1和金属母盘2衍生出的唱片。这也意味着,即便最终的唱片都出现在初版发行窗口内,但它们的音质表现,则会因为金属模具版本的不同而存在细微但真实的听感差异。因此,在更加严谨的语境中,“首版”通常特指由第一代金属母盘首次衍生制作的的唱片。这正是图中所示从母盘 1 到黑胶唱片 1-1-1000 的这条链条所涵盖的产品范围。

综上所述,如果你的对版本或是音质表现有较高要求的话,建议在购买“首版”唱片前,务必确向卖家确认所出售的首版,到底是由哪一级别的模具压制而成 。因为它不仅关乎聆听的体验,更直接影响了唱片的收藏价值。

黑胶压片

黑胶材料

讲完了唱片的首版定义不妨让我们继续回到它的后续制作流程上来。当坚固的压模盘准备就绪,我们终于可以进入黑胶量产的核心环节——黑胶压片过程了。所谓的黑胶压片,简单来是,就是利用坚硬的模具,将其上面凸起的音轨压到黑胶材料上。然而想要压制出一张能播放的成品,仅有制作好的模具是远远不够的,还需要特殊的压制材料。对于传统黑胶唱片而言,其主要材质是聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride)也就是人们常说的 PVC。它是一种性能卓越的热塑性塑料,具有出色的物理特性,十分耐磨抗老化,并且可以长期保存不易变形。更重要的是,它拥有优异的热塑性,即加热后软化,冷却后迅速硬化,具有极强的可塑性。这种特性能够精准地保留模具上微小的沟槽纹理,同时还兼具了适当的硬度和密度。正是这些独特的特性,才使得 PVC 在黑胶产业中得到广泛应用,使其成为了黑胶唱片工业中理想的材料。

有趣的是,虽然纯净的 PVC 本身呈现乳白色,但用于黑胶唱片的材料通常会添加一定比例的炭素粉末。这主要是为了提升唱片的使用寿命。碳黑的加入不仅能改善唱片制作过程中热传导性能,使压制成型更加均匀,还能显著增强材质的韧性与耐磨性,降低唱片在反复播放中的磨损,并有效减少静电积聚,从而避免吸附灰尘影响音质。此外,黑色还具有天然的遮光效果,可以延缓 PVC 在光照条件下的老化,从而达到延长唱片寿命的目的。

尽管市面上最常见的黑胶唱片为深邃的黑色,但你或许也见到过一些特别版本,诸如红色、透明甚至其它混色的唱片。这些色彩各异的 彩胶,是在传统配方中加入不同类型的颜料或染料制成的。由于外观独特,成品通常作为限量版或纪念版发行,用来吸引收藏者的关注与青睐。尽管这些彩胶唱片在视觉上更具吸引力,但由于颜料的添加可能会影响材质的物理性质,导致某些彩胶在播放稳定性与抗磨性方面可能不如黑色版本,更容易出现一些表面噪声。但假如从音质稳定性、抗磨损性、长期保存性和制作成本的角度来看,传统的黑色唱片仍然是最成熟稳定的方案,这也是为何主流发行依然以黑色为主,而其它颜色的唱片则更像是限量收藏品的原因。

准备阶段

与作月饼的过程类似,在唱片正式压制之前,PVC 材料会通过挤出机加热塑形成扁平的饼状,这些准备压制的材料便被称为饼团”(Vinyl Biscuit)。 当饼团从机器中挤出后,会由两张预先印刷好的唱片标签将其夹在中间,并一同送入压模机中等待最终的压制。是不是到了现在才发现,原来 唱片中间那些标签,其实并不是压好后再贴上去的。这也正是为什么它看起来那么平整牢固,并且几乎无法撕下的原因。而这些标签在压制前则会经过长时间的烘烤,目的是去除纸张中的水分,否则在高压高温的压制过程中很容易出现起泡变形或是脱落的问题。此外标签上的油墨和涂料同样也需要经过特殊处理,以确保在压制过程中不会熔化扩散等现象,否则这些油墨不仅会污染珍贵的压盘模具,还可能会影到响唱片表面的平整度和声音表现。

压制

当经过预热处理的黑胶饼团与提前烘烤干燥的唱片标签一起就位后,它们便会被同步送入到压模设备中。此时压模机的上下方已经预先安装好了唱片 A、B 两面的金属模具。当预热的饼团送入到压模室中,上下模具迅速闭合,系统会在数秒内将温度进一步提升至 200 摄氏度左右 ,使饼团软化到足以流动的程度。当液压系统启动时,会对饼团施加高达数百吨的惊人压力,就在这短短的数十秒的高温与高压的双重作用下,饼团被迅速压制成型,模具中每一条声音纹理都会毫无遗漏地烙印进到高温软化的饼团中。模具表面上的每一道微小细节,诸如中央的轴孔和容纳标签的凹槽,同样也会在瞬间同步冲压成型。待压制完成后,此时的半成品唱片则会被送入到自动裁边系统,通过刀具去除多余的边料,以修整其外缘,使唱片直径符合标准大小,并确保边缘平滑。在这之后,唱片将进入冷却环节,使其迅速降至室温,该过程对于维持唱片热压成型后的结构稳定至关重要,可有效防止因材料变形回弹所导致的物理缺陷。

到了这一步,依然少不了检测环节。诸如检查观察唱片表面是否存在刮痕、异物嵌入或是表面凹陷的现象;唱片的厚度、直径、中心孔精度是否符合技术规范;以及抽样检查声音是否与原始混音版本差异过大等内容。只有在通过全部质量控制流程后,唱片才会进入到最终包装阶段,并最终搭配唱片封套包装后按批次入箱,准备发运至全国各地进行销售。

总结

至此,一张完整的黑胶唱片就此诞生了。值得一提的是,除了今天介绍的传统刻录方法外,还有一种名为 DMM(Direct Metal Mastering) 的直刻母盘技术。简单来说就是 将记录的声音直接刻录到铜制母盘而不是漆盘上,省去了部分电铸环节,它在理论上可以进一步减少音质的损耗。如果有机会,烤肠会在今后的视频中对该技术进行详细介绍。

回溯整个黑胶唱片的制作流程,我们仿佛见证了一场关于声音的艺术。从刀头在漆盘上划下的第一道音轨开始,每一个环节都凝聚着无数匠人的心血与智慧,只为了将那一道声音精准而忠实地传承下去。在这些看似平凡的黑色圆盘上,镌刻的不仅仅是音乐,更像是岁月流逝的年轮,而每一道细微的纹路,都仿佛是时间亲手雕刻的印记。正是这样一种近乎执拗的工艺,才让音乐第一次拥有了可见的形态。也正因为如此,它才被赋予了那个最朴素,却也最饱含深情的名字 —— Vinyl Record(黑胶唱片)。

我是图林根的烤肠,让我们下期再会。