烤肠聊古典08 - 德意志留声机的故事

B站

Youtube

前言

无论你是在一张泛着岁月光泽的黑胶唱片上,还是一张闪耀着数字时代光芒的CD中,都很可能见过这个经典的黄色郁金香标志。它所代表的,正是在古典音乐界如雷贯耳的名字——德意志留声机(Deutsche Grammophon)。这家已经走过百年风雨的传奇唱片公司,不仅记录了无数音乐大师的辉煌瞬间,更对古典唱片的发展起到了至关重要的作用。大家好,我是图林根的烤肠。今天,我们将一同回溯时光,看看这家唱片公司是如何用声音这种最纯粹的形式,来记录下人类伟大的艺术创作。虽然本期视频并不会推荐任何唱片,但无论你是资深的古典乐迷,还是刚刚踏入这座音乐殿堂的新朋友,相信都能在这趟旅程中找到一些属于自己的共鸣。

机械时代:声音的诞生(1898-1914)

德意志留声机的故事,要始于一场声音记录技术的革命。

1878年,托马斯·爱迪生发明的留声机(Phonograph)采用了蜡质圆筒来记录声音,但这项发明有一个致命缺陷:那就是蜡筒表面刻录的凹凸纹路很难复制,导致音乐拷贝无法进行大规模制作传播,这显然无法支撑起一个完整的音乐产业。

正是在这一背景下,德裔美国发明家埃米尔·柏林纳(Emile Berliner)带来了革命性的改进。他发明了平面圆盘唱片及配套的留声机(Gramophone)。这种由硬质虫胶制成的唱片采用横向凹槽来记录声音,使用一张母盘就可以轻松压制出成千上万的复制品,声音艺术第一次拥有了被广泛传播的可能性。

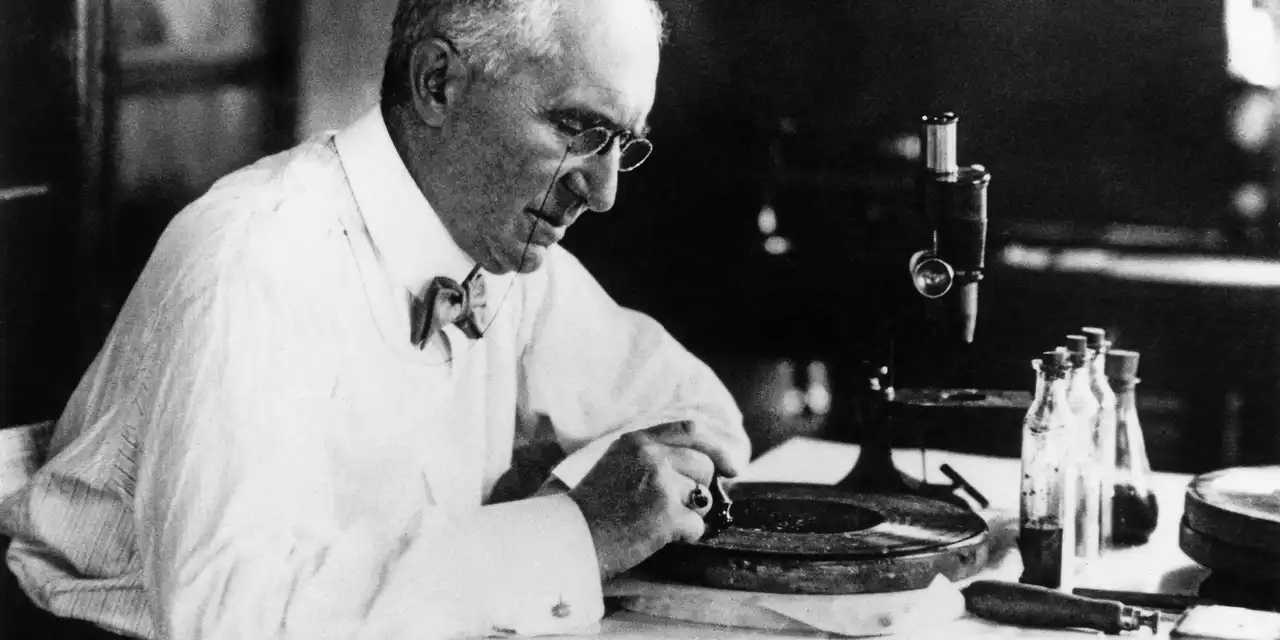

埃米尔·柏林纳(Emile Berliner)和他发明的留声机

1898年,柏林纳与合伙人在伦敦创立了英国留声机公司(Gramophone Company),同年12月,他回到家乡德国汉诺威,与兄弟共同创立了德意志留声机公司(Deutsche Grammophon Gesellschaft)。当时公司 40% 的股份由柏林纳兄弟持有,其余的 60% 则由英国母公司掌控。由于该公司的架构在百年间历经了多次变更,为了叙述方便,除非特别说明,烤肠都将统一使用 “DG” 这一简称来代指德意志留声机公司。(公司此后改为股份制,也就是 DG AG,但是它的唱片品牌依然 DGG,也就是 Deutsche Grammophon Gesellschaft。不要把公司名称和唱片品牌搞混。这里可以理解成苹果公司改名为鸭梨,但是它销售的手机依然是 iPhone。)

DG 最初的业务并不复杂,其工厂主要负责将英国母公司的母盘压制成唱片,并面向德国市场发行。DG 最初使用了一个展翅的“录音天使”(Recording Angel)商标来发型唱片。1900 年,公司重组为股份制公司(Deutsche Grammophon Aktiengesellschaft, DGG AG),总部迁至柏林。也正是在这一年,DG 启用了母公司旗下那个家喻户晓的商标——“His Master’s Voice”(他的主人的声音)。画面中,一只名为尼珀(Nipper)的小狗,正在聚精会神地聆听着留声机,仿佛在追忆已故主人的声音。这个充满温情的商标一经推出便风靡世界,成为了 DG 早期最具代表性的标志。

小狗尼珀(Nipper)

1902 年,DG 为当时世界著名的意大利男高音恩里科·卡鲁索(Enrico Caruso)录制了唱片。这不仅是一次商业合作,更是唱片史上的一个里程碑。它第一次将艺术家的名字与声音,以黑胶唱片的形式传向了全世界。这张唱片的反响超乎想象,它不仅迅速走红,甚至让唱片的销售场所从玩具店转向了更为正式的乐器行。到了 1913 年,DG 更是完成了一项轰动业界的创举:当时的指挥大师阿图尔·尼基施(Arthur Nikisch)率领柏林爱乐,完整录制了贝多芬的《第五交响曲》。这是历史上首次完整记录的大型管弦乐作品,也标志着 DG 正式奠定了自己在古典录音领域的权威地位。

阿图尔·尼基施(Arthur Nikisch)录制的贝多芬《第五交响曲》

战争与独立:磨砺中前行(1914-1945)

就在 DG 的事业蒸蒸日上之时,第一次世界大战的炮火突然打断了它的发展步伐。由于英德两国成为了交战方,DG 作为一家带有英资背景的公司,其在德国的资产被强制没收。这部分被没收的股份被位于莱比锡的宝丽风公司(Polyphon-Musikwerke AG)竞购获得,然而最终 DG 又从宝丽风手中回购了这部分没收的股份。1916 年,DG 被迫与英国母公司进行彻底分离。这一割裂给 DG 带来了巨大的冲击:它不仅失去了“小狗尼珀”商标的使用权,也丧失了大批艺术家的曲目授权。再加上战时禁运和原材料的短缺,DG 的唱片年销量从巅峰时的 620 万张骤然下降至 40 万张,甚至只能通过回收旧唱片的方式来维持销售。

这场危机虽然是因时局所迫,却阴差阳错地推动了 DG 走上完全独立的道路。失去英国母公司支持后,DG 便开始转向签约德国本土优秀的 艺术家。像钢琴家威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff)小提琴家弗里茨·克莱斯勒 (Fritz Kreisler)和作曲家理查德·施特劳斯(Richard Strauss)等一些列艺术家们,留下了许多至今仍被乐迷传颂的录音。

在第一次世界大战的硝烟散去后,录音领域也迎来了一场深刻的技术革命。声音的记录方式跨入了电气时代。在过去,录音完全依赖艺术家对着一个巨大的喇叭歌唱或者演奏,声波通过机械振动直接驱动唱针刻录到母盘上。而到了电气录音时代,灵敏的麦克风取代了笨重的喇叭,它能将微弱的声音转化为电信号。这些信号再经过放大器的增强,就可以记录下更宽广、更细腻的声音细节。这次变革极大地提升了录音的保真度和动态范围,使得音乐听起来也前所未有地接近现场演奏的真实感。

然而,在 DG 准备凭借新技术大展拳脚之时,一个政治上的障碍却挡在了面前。由于德国战败后签署的《凡尔赛条约》限制,DG不得在德国境外使用原有的商标。为了绕过这一限制,从 1924 年起,它便开始借用其合作伙伴宝丽风公司旗下的流行音乐品牌“宝丽多”(Polydor),以此在海外市场发行古典音乐唱片。

借用“宝丽多”商标出口唱片

正是通过这种巧妙的方式,DG 才得以将电气录音的丰硕成果推向世界,并赢得了艺术与市场的双重认可。在艺术层面,连威廉·富特文格勒(Wilhelm Furtwängler)等这样的指挥巨匠也选择加盟 DG,录制了韦伯、贝多芬等作曲家的重要作品。甚至连作曲家莫里斯·拉威尔(Maurice Ravel)本人,都选择在 DG 亲自指挥录制自己的代表作《波莱罗》(Boléro),这些都无疑是当时最顶尖的艺术家们对 DG 录音品质的最高肯定。在市场层面,这场技术革命也帮助 DG 彻底赢得了格式之战。几乎在同一时期,爱迪生的圆筒式留声机正式停产,柏林纳发明的圆盘唱片已经成为无可争议的市场标准。在艺术和市场的双重推动下,DG 的分销网络迅速扩展至全球,其年产量最高峰时甚至超过了一千万张。

然而,这一好运却未能持续。在 1928 至 1929 年间,DG 的创始人柏林纳兄弟先后去世,紧接着全球经济大萧条又席卷而来,DG 的唱片销量跌到了大概每年 140 万张。为了削减开支,DG 与宝丽风公司在 1932 年宣布合并。即便如此,公司仍然难逃亏损的困境,唱片销量持续下滑。到了 1937 年,合并后的公司又不得不进入破产清算。就在生死存亡之际,德意志银行(Deutsche Bank)与德律风根公司(Telefunken)出手相助,才让这家濒临崩溃的唱片公司得以继续存活。此后,公司正式更名为德意志留声机有限责任公司(Deutsche Grammophon GmbH,简称 DG GmbH),所有权也从宝丽风手中转移至新的财团。

尽管危机暂时得到了解除,但更大的磨难却在前方。随着纳粹上台,DG 被卷入到了更大的政治漩涡中,许多与 DG 合作的犹太裔艺术家纷纷遭到迫害。例如著名指挥大师奥托·克伦佩勒(Otto Klemperer)的录音就被禁止出版,部分甚至被销毁,最终他不得不流亡海外以躲避危险。相比之下,那些符合纳粹意识形态的“雅利安”艺术家们,则获得了更多的舞台机会。例如布鲁诺·基特尔(Bruno Kittel)就在这段期间 录制了巴赫的《马太受难曲》。虽然这套录音并不完整,但市场需求却极其旺盛,甚至有传言称,日本方面通过潜水艇,专门秘密运回其金属母盘以供复制生产该系列唱片。

可惜战争的残酷最终还是降临到了这家公司身上。二战期间,由于原材料供给问题,再加上大量曲目被禁止发行,DG 的唱片销量出现了断崖式下跌。而战争后期盟军对德国工业和文化中心的持续轰炸,DG 的根基遭受了毁灭性的打击。汉诺威的唱片工厂在战火中严重损毁,而位于柏林的录音室和办公室也未能幸免,部分珍贵的设备和录音母带资料在轰炸中被彻底摧毁。当战争结束时,DG几乎失去了一切。

就在这段特殊的时期,一位年轻的奥地利指挥家也开始与 DG 联系在了一起,他就是几乎无人不晓的赫尔伯特·冯·卡拉扬(Herbert von Karajan)。没有人会预料到,他将成为日后与 DG 合作时间最长、最具影响力的指挥家。

卡拉扬在二战期间与 DG 展开了合作

其实二战期间,DG 的公司架构再次经历了变动。由于德律风根公司本身由西门子(Siemens)与德国通用电气公司 AEG 这两大工业巨头联合组建。1941 年双方达成协议:德律风根归属 AEG,而 DG 的股份则由西门子接管。随后,西门子又从德意志银行将剩余股份悉数收购。至此,DG 彻底归属于西门子旗下。在完全掌握了 DG 的经营权后,西门子将公司更名为调整为“宝丽多国际”(Polydor International)。这个公司旗下分为两个品牌:一个是专注古典音乐的德意志留声机(DG),另一个是专注流行音乐的宝丽多(Polydor)。

黄金年代:LP、立体声与“黄标”传奇(1946-1980)

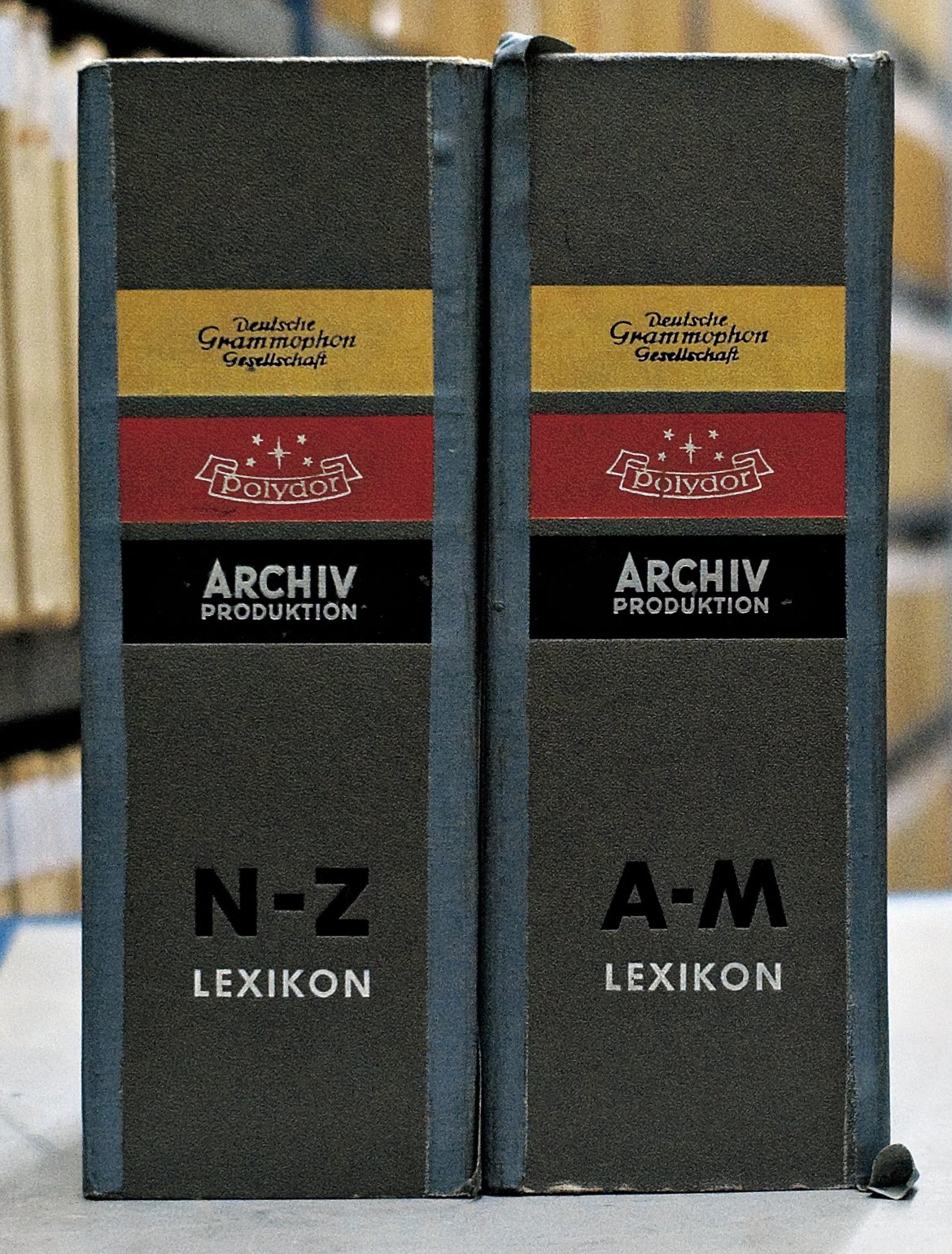

就在十几年的战争阴霾结束后,德国这座昔日的音乐中心已经满目疮痍。但 DG 很快意识到,新的机遇即将到来。在母公司西门子的领导下,DG 迎来了它历史上最为辉煌的“黄金年代”。1946 年,DG 正式创立了“档案馆 Archiv Produktion”品牌。其目的是推广历史早期音乐,拯救一些失落的曲目,将文艺复兴到巴洛克时期的珍贵作品委托给有能力的艺术家进行演奏。该品牌的第一张唱片由盲人管风琴艺术家赫尔穆特·瓦尔查(Helmut Walcha)演奏的巴赫《d小调托卡塔和赋格》。到了 1948 年,为了让消费者能购更清晰地辨不同系列的唱片,DG 建立了一套统一的视觉识别系统:其中红色标识对应宝丽多唱片,银色代表“档案馆”系列,而最重要的古典音乐唱片,则采用了沿用至今的黄色标识。

不同品牌采用了不同的颜色

其实 DG 在战后品牌的重塑只是步入黄金时代的第一步,而真正让这个时代大放异彩的,则是一场席卷整个行业的录音技术革命。随着磁带录音和密纹唱片 LP(Long Play)技术的成熟,这让唱片更适合记录大型作品。DG 迅速抓住机会,与一大批大师级音乐家展开了合作。例如著名指挥家弗里乔伊·费伦茨(Ferenc Fricsay)、卡尔·伯姆(Karl Böhm)、叶夫根尼·穆拉文斯基 (Yevgeny Mravinsky),男中音歌唱家迪特里希·菲舍尔-迪斯考(Dietrich Fischer-Dieskau),以及阿玛迪乌斯四重奏(Amadeus Quartet)等,都在战后为 DG 录制了大量至今仍被视为经典的唱片。

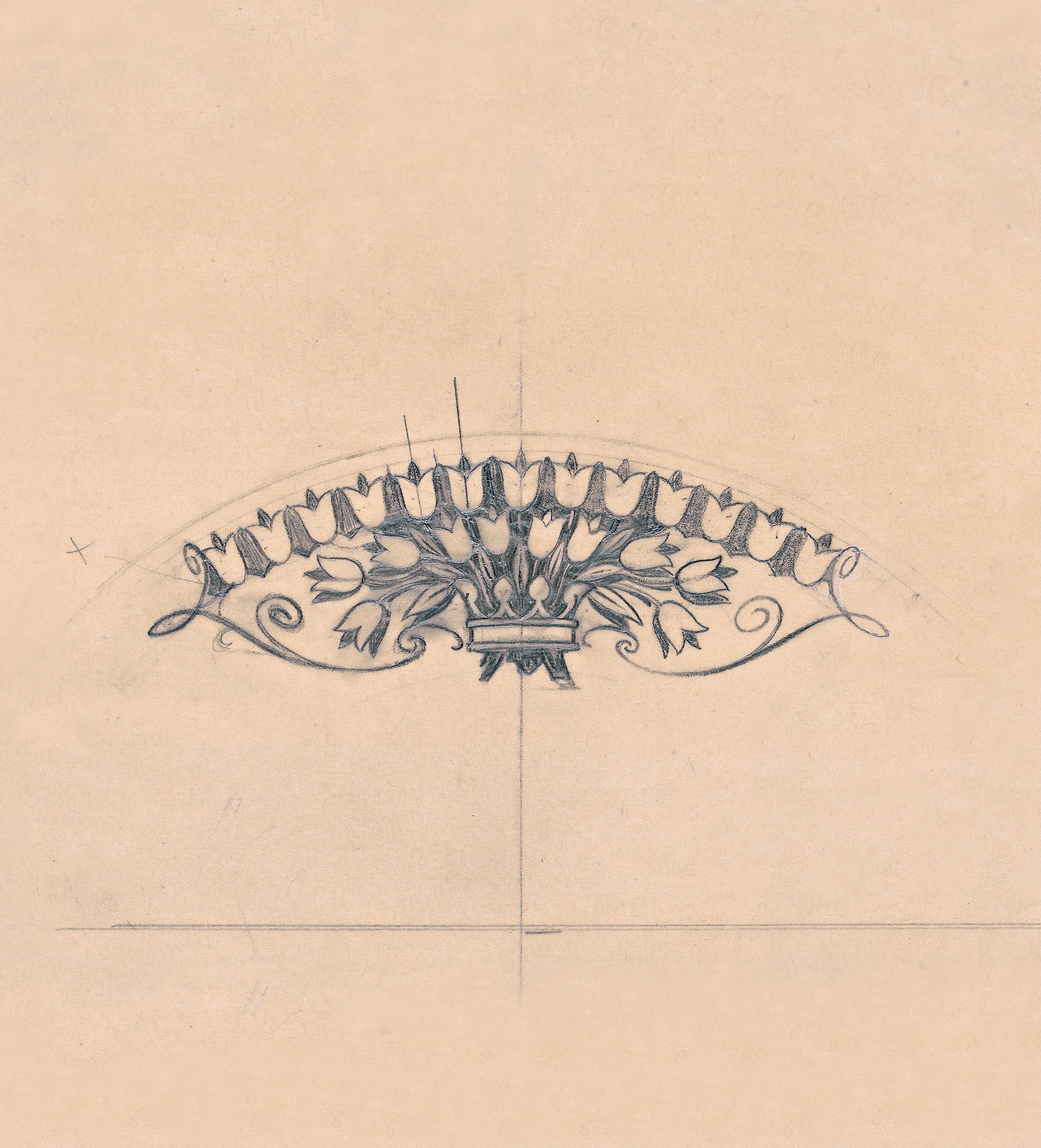

就在 DG 恰逢公司成立 60 周年的时刻,也就是 1949 年,它做出了一个具有里程碑意义的决定:将总部迁至汉堡,并启用其历史上最具辨识度的全新标志——“郁金香皇冠”(Stylized Tulips)。这个由设计大师汉斯·多米茨拉夫(Hans Domizlaff)创作的标志,被放在一个简洁的黄色方框内,并配以黑色的“Deutsche Grammophon Gesellschaft”字样和一圈精美的郁金香花冠。这个醒目的设计迅速成为高品质古典音乐的象征。

DG Logo 设计稿 - 郁金香皇冠

然而,真正让DG如日中天的决定性时刻发生在 1959 年。DG 与柏林爱乐乐团的首席指挥卡拉扬签订了独家录音合约。至此,卡拉扬以精准的诠释风格,以及他对音响效果的极致追求,与 DG 合作录制了近 200 张不同的唱片,几乎涵盖了古典音乐史上所有重要的作品。很快,卡拉扬的录音就成为了最受推崇的古典乐版本。DG的唱片销量也随之急剧攀升。当时仅在德国国内,每卖出两张古典乐唱片,其中就至少有一张来自于 DG。 放眼全球,其年销量也早已突破千万级别,达到了一个前所未有的高度。

进入到上个世纪 60 年代,在立体声全集录音成为潮流的大背景下,DG 也推出了多套里程碑式的版本。1963 年,卡拉扬与柏林爱乐录制了 DG 首套贝多芬交响曲全集;1969 年,卡尔·伯姆的莫扎特交响曲全集面世;随后,尤金·约胡姆(Eugen Jochum)完成了布鲁克纳全集;拉斐尔·库贝利克(Rafael Kubelík)则带来了马勒全集。与此同时,钢琴家威廉·肯普夫完成了贝多芬钢琴奏鸣曲全集,阿玛迪乌斯四重奏也录制了莫扎特和海顿的系列作品。这些唱片合集不仅是畅销之作,其中许多都成为了后世乐迷与学者反复引用的“权威版本”。

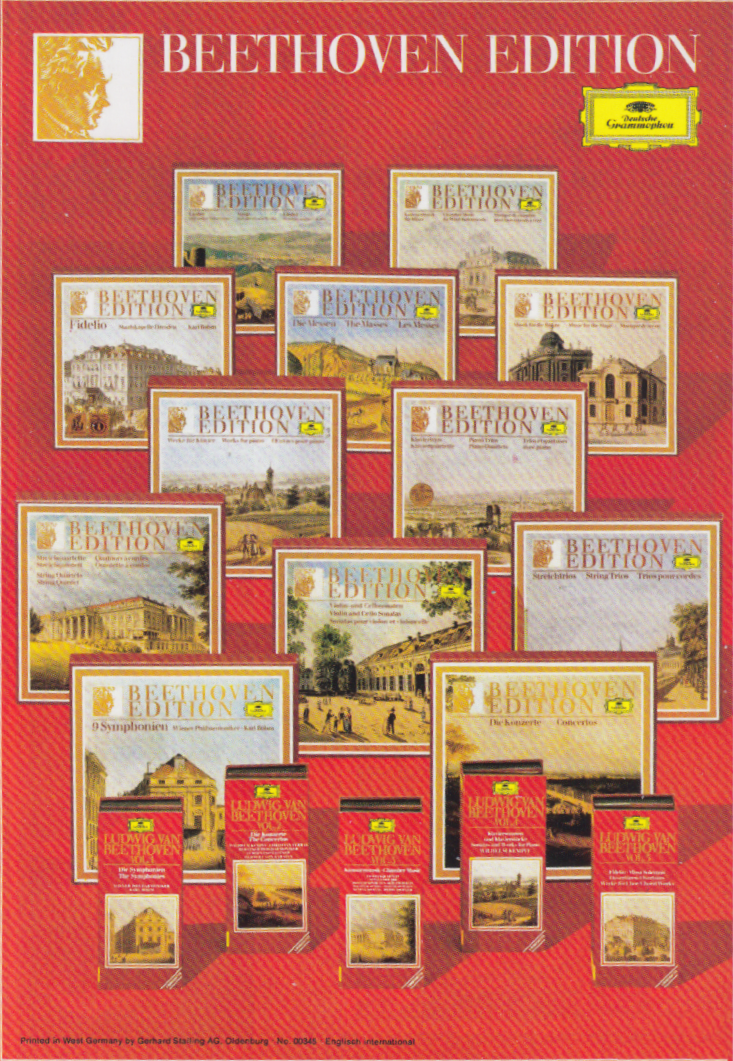

而到了 70 年代,DG 继续扩展曲目。为庆祝贝多芬诞辰 200 周年,公司发行了一套多达 76 张唱片的大型全集系列,并配套推出当时流行的磁带版本。这一系列从 1969 年起,持续发行到了十年之久,规模之宏大,堪称古典音乐收藏史上一座宏伟的高峰。

贝多芬全集系列

与此同时,DG 的架构也再次发生了变化。1962 年,西门子与飞利浦达成合作协议,将 DG 与飞利浦旗下的唱片公司(Philips Phonographische Industry, PPI)进行合并,成立了一个新的合资企业 (德意志留声机/飞利浦唱片工业 DGG/PPI)。十年后的 1972 年,为了更加专注于国际化运营,该集团改名为宝丽金国际(PolyGram International, PolyGram 来源于 Phonogram公司和 Polydor 公司的名称组合)。“DGG”这一德语名称也逐渐简化为更易理解的“DG”,此时商标中的郁金香花环也被去掉,改为了更为简洁的设计,形成了如今我们所熟知的“经典黄标”。 也正是在这一时期,DG 汇聚了无数新的艺术巨匠:例如钢琴家毛里齐奥·波里尼(Maurizio Pollini)、克里斯蒂安·齐默尔曼(Krystian Zimerman),小提琴家安妮-索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter),指挥家卡尔·马里亚·朱里尼(Carlo Maria Giulini)、伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)卡洛斯·克莱伯(Carlos Kleiber)和特雷沃·平诺克 (Trevor Pinnock) 等都陆续加入了 DG 的录音阵容。1971 年,美国波士顿交响乐团也与 DG 签订了录音合约。而来自日本的指挥家小泽征尔(Seiji Ozawa)、瑞士的拉法埃尔·库贝利克(Rafael Kubelík)以及阿根廷钢琴家玛尔塔·阿格里奇(Martha Argerich),更让 DG 的艺术家阵容愈发国际化。可以说,在这一“黄金年代”,DG 无论在艺术成就、技术革新还是商业拓展上,都站在了当时的时代 最前沿。它不仅塑造了古典音乐录音的全球标准,更是将那枚醒目的黄色郁金香标志,深深地印在了乐迷心中。

旧版(DGG)Logo

新版(DG)Logo

旧版(DGG)唱片

新版(DG)唱片

数字化浪潮:变革中的坚守(1981-1997)

当时间进入 20 世纪 80 年代,模拟录音技术正走向其辉煌的顶峰。1980 年,宝丽金集团收购了英国知名的迪卡(DECCA)唱片公司。至此,DG、飞利浦和迪卡三大顶级古典品牌齐聚一堂。这“三驾马车”占据了全球古典音乐市场的绝大部分,共同开启了一段前所未有的黄金时期。

然而,一场颠覆性的技术革命也已经悄然拉开序幕。1981 年,飞利浦与索尼共同发布了新型音乐媒介——CD(Compact Disc)。这种小小的光盘彻底改变了整个音乐产业的格局。作为 CD 技术的共同开发方之一,宝丽金成为最早大规模生产 CD 的集团,而在汉诺威工厂生产的许多早期 DG 光盘上,人们都能看到那个时代独特的印记(Made in W. Germany by PolyGram)

CD

其实这场数字革命的推广,离不开卡拉扬的鼎力支持。据传,他曾积极推动将CD的时长定为74分钟,只为能完整收录富特文格勒在 1951 年演绎的贝多芬《第九交响曲》。1983 年,卡拉扬指挥柏林爱乐录制的理查·施特劳斯《阿尔卑斯交响曲》,成为了首批用于展示CD技术优越性的示范级录音。他甚至在后来的访谈中笑称 CD 是自己的“幸运星”,并对单张专辑竟能售出百万张的成绩惊叹不已。

随着 CD 的迅速普及,黑胶唱片逐渐退出历史舞台。1986 年,DG 推出的“艺术画廊”(Galleria)系列,成为了最后一个以黑胶为主要载体、对旧录音进行重新混音的再版系列。自此,音乐产业彻底跨入了 CD 时代。

在这场席卷全球的技术浪潮之下,DG 的内部结构与艺术版图也正经历着深刻的重塑。1987 年,飞利浦全面从西门子手中收购了宝丽金的股份,DG 至此完全归属于飞利浦旗下。尽管所有权发生了变更,但 DG 的艺术号召力丝毫未减,其艺术家阵容正是这一时代变革的亲历者。除了卡拉扬外,还有指挥家克劳迪奥·阿巴多(Claudio Abbado)、丹尼尔·巴伦博伊姆(Daniel Barenboim)、詹姆斯·莱文(James Levine)、朱塞佩·西诺波里(Giuseppe Sinopoli),甚至已经步入暮年的钢琴大师弗拉迪米尔·霍洛维茨(Vladimir Horowitz),都在这一时期为 DG 留下了珍贵的数字录音。

然而,辉煌的时代也终有落幕的一天。比技术变革更令人唏嘘的,是巨星的陨落。1987 至 1990 年间,指挥大师约胡姆、卡拉扬和伯恩斯坦相继去世,这标志着 DG 一个伟大时代的终结。面对巨匠离去的空白,DG 迅速调整策略,采取了双管齐下的方式来应对。一方面,DG 积极签约新一代艺术家。例如指挥家郑明勋(Myung-Whun Chung)、奥利弗·克努森(Oliver Knussen)、安德烈·普烈文(André Previn)、克里斯蒂安·蒂勒曼(Christian Thielemann)、米哈伊尔·普列特涅夫(Mikhail Pletnev)、约翰·艾略特·加德纳(John Eliot Gardiner)等中坚力量相继加盟,继续扩展着DG的艺术版图。另一方面,DG 系统性地整理和发行大师们的录音遗产。例如在 1993 年,公司对卡拉扬的经典录音进行全新混音与再发行,推出了著名的“卡拉扬金版”(Karajan Gold)系列,这套专辑成为了乐迷心中不可或缺的收藏。

卡拉扬金版合集

在这股“致敬经典”的浪潮中,DG 于 1995 年推出了其历史上最成功的再版系列之一——“The Originals 原生经典系列”,乐迷们亲切地称其为“大荷花”。这些以 CD 形式再现模拟录音黄金时代的唱片,凭借其独特的设计和超高的品质,一经推出便大获成功。它不仅受到了资深收藏家的热捧,也成功地在新一代年轻乐迷中建立了口碑,完美地连接了DG的过去与未来。这个系列的巨大成功,可以说为 DG 在CD时代的辉煌画上了一个完美的句号。

The Originals 原生经典系列

数字时代与永恒的黄标(1998-至今)

可是就在整个实体唱片行业沉浸在这辉煌等时刻中时,一场颠覆性的技术革命已在悄然酝酿。随着互联网的普及与 MP3 等数字音频格式的兴起,人们开始渐渐抛弃传统物理实体唱片,转而享受这种数字音频所带来的便利。

正是在这样的大背景下,传统唱片巨头们不约而同地选择了通过巨额并购来巩固自己的市场地位,来抵御未来的不确定性。1998年,环球音乐集团(UMG)斥巨资收购了宝丽金,DG 也随之成为这家全球音乐巨头旗下的核心古典品牌。可惜的是,新东家带来的稳定并未持续太久,那场预言中的风暴终究还是降临了。面对这股数字化的滔天巨浪,没有能人预料到,实体唱片的黄金时代被迅速终结。此时全球各大唱片公司的销量都出现了断崖式下滑,整个传统唱片行业都遇到了生存危机。

然而 DG 凭借其百年底蕴与前瞻性战略,成功驾驭了时代的潮流:

首先,它积极拥抱变革,打破音乐边界。通过签约郎朗、王羽佳等新一代古典乐巨星,甚至与久石让(Joe Hisaishi)、约翰·威廉姆斯(John Williams)等来自不同领域、风格多元的艺术家合作,成功地将古典音乐的魅力传递给了更广泛、更年轻的听众。

其次,它也精准地服务于核心发烧友市场,将历史录音做到了极致。它充分利用其无可比拟的录音宝库,推出如“The Original Source”这样的顶级黑胶复刻系列,将模拟时代的温暖音质以最高标准进行重现,满足了乐迷对收藏的怀旧和极致追求。

The Original Source 黑胶系列

而更为关键的是,DG并未固守传统,而是主动投身于流媒体的未来。它不仅推出了面向核心乐迷的专属古典音乐平台 Stage+,更是与全球各大主流平台深度合作,将其浩如烟海的经典曲库,以数字化的形式送达到世界的每一个角落。

时至今日,DG 依然保持着每年发行约 80 张新专辑、重制近 200 份历史录音的旺盛创造力。

结尾

当回望 DG 这趟跨越近 130 年的风雨历程,我们不难发现:它早已超越了一家唱片公司的范畴,更像是一部浓缩的录音发展史。自汉诺威的小工厂起步,它在战争的废墟中重生,又在技术的浪潮中领航。从卡鲁索到卡拉扬,从富特文格勒到伯恩斯坦,再到阿格里奇与王羽佳。一代又一代音乐巨匠的非凡技艺,都以唱片的方式而得以流传下来。可以说,若没有 DG,许多珍贵的历史录音或许早已消失,人类对音乐的理解也将失去重要的一环。 而这超过百年的坚守与创新,最终都凝聚在了那个小小的标识之上。所以,当你下次再看到这个亲切而又熟悉的“黄标”时,无论是拿起一张沉甸甸的唱片,还是在数字世界里轻点播放按钮,希望你能听到的,不仅仅是美妙的旋律,更是它背后那段波澜壮阔的百年传奇,和无数音乐家们为之付出的不朽心血。

我是图林根的烤肠,让我们下期再会。

视频中采用了以下资料的部分内容

- State of the Art: The Story of Deutsche Grammophon

- Deutsche Grammophon Unlocks a New Musical World with the Launch of STAGE+

- Herbert von Karajan - 1960s Complete Deutsche Grammophon (Teaser)

- STAGE+ | Der Streaming Service für klassische Musik

- The History of Classical Music on 100 CDs - DG Limited Box Set (Trailer)

- The Originals - Legendary Recordings Vol. 2 (Trailer)

- The Sound of Art- Deutsche Grammophon Stories

- Google Art

- energiegeschichte.de